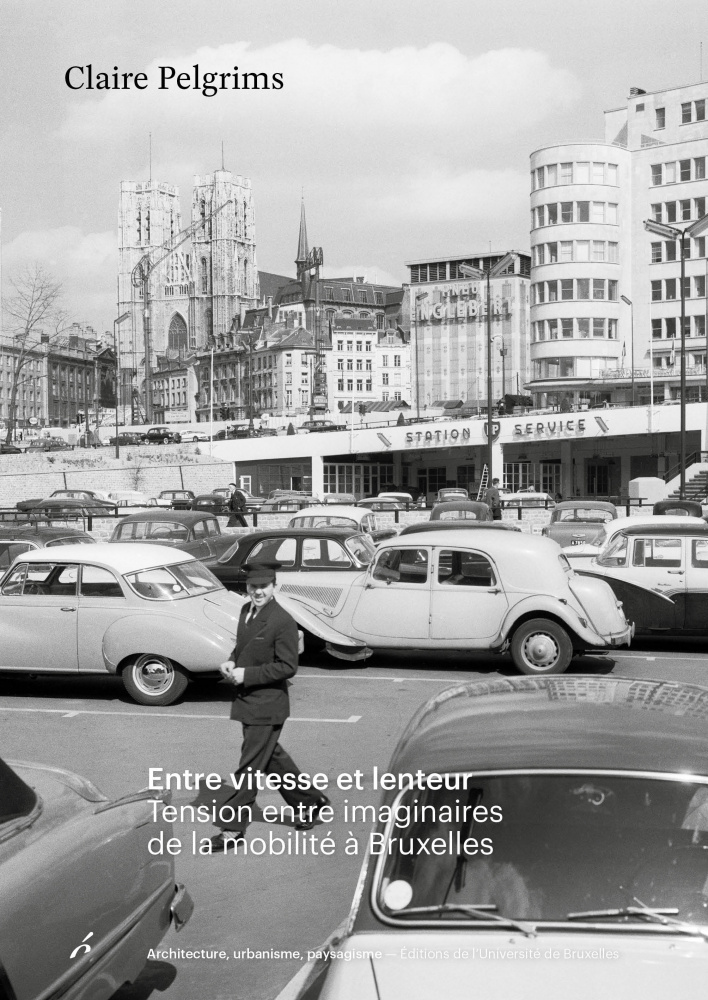

Entre vitesse et lenteur

Tension entre imaginaires de la mobilité à Bruxelles

First Edition

La ville est construite pour être traversée à certaines vitesses. Les pratiques de vitesse et de lenteur induisent une expérience esthétique particulière de la ville. Ce livre s'intéresse ainsi aux mobilités considérées comme rapides et comme lentes, aux aménagements conçus pour ces différentes formes de mobilités, Read More

aux comportements mobiles et immobiles que ces dispositifs matériels et réglementaires encouragent et aux articulations spatiales et matérielles entre ces différentes formes de mobilités. Il traite la question de l'articulation et de la friction entre les incarnations structurelles, phénoménologiques et symboliques des imaginaires de vitesse et de lenteur et de la tension qui préside à l’évolution de cette articulation sur le temps long. Ces différentes incarnations des imaginaires de vitesse et de lenteur se partagent en effet l’espace urbain.

Au-delà de son aspect monographique, ce livre propose un cadre théorique original et ouvre différentes perspectives de recherche sur la rencontre entre fonctionnalité et esthétisation des infrastructures de mobilité. Cette articulation est plus que jamais pertinente à investiguer pour informer une transition des mobilités contemporaines vers plus de durabilité, une transition qui s’appuie sur les imaginaires et notamment sur les résonnances affectives et éthiques entre les pratiques et les infrastructures de mobilité.

Specifications

- Publisher

- Éditions de l'Université de Bruxelles

- Author

- Claire Pelgrims,

- Collection

- Architecture, Urban Planning and Landscaping | n° 4

- ISSN

- 27365743

- Language

- French

- Tags

- architecture, building, University

- Publisher Category

- Publishers own classification > Geography & Environment

- BISAC Subject Heading

- ARC000000 ARCHITECTURE > ARC010000 ARCHITECTURE / Urban & Land Use Planning

- Onix Audience Codes

- 06 Professional and scholarly

- CLIL (Version 2013-2019)

- 3076 Architecture/Urbanisme

- Title First Published

- 27 February 2025

- Includes

- Bibliography

Paperback

- Product Detail

- 1

- Publication Date

- 07 February 2024

- ISBN-13

- 978-2-8004-1857-5

- Edition

- Illustrated Edition

- Illustrations

- 400 illustrations, color

- Extent

- Absolute page count : 272

- Code

- 1857

- Dimensions

- 22 x 28 x 2.9 cm

- Weight

- 1278 grams

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3